- 公式HPリンク

- トータルエンジニアリング

- SAKE Brewery Interview (酒蔵記事)

- 記事制作について

- The Art of Sake Brewing 1

- The Art of Sake Brewing 1(ENG)

- The Art of Sake Brewing 2

- The Art of Sake Brewing 2(ENG)

- The Art of Sake Brewing 3

- The Art of Sake Brewing 3(ENG)

- The Art of Sake Brewing 4

- The Art of Sake Brewing 4(ENG)

- The Art of Sake Brewing 5

- The Art of Sake Brewing 5(ENG)

- The Art of Sake Brewing 6

- The Art of Sake Brewing 6 (ENG)

- The Art of Sake Brewing 7

- The Art of Sake Brewing 7 (ENG)

- 設備デザイン

- 展示会・セミナー

- FTIC(未来技術革新委員会)

- 補助金サポート

- 生産性向上要件証明書

- 微生物インダストリープラットフォーム

- Enz Koji

- 一般食品

- お問い合わせ

The Art of Sake Brewing (vol.1)

「富士山のような美しいお酒を造りたい」

ー400余年の歴史をつなぐ杜氏の挑戦ー

司牡丹酒造株式会社 醸造部長 兼 杜氏 浅野 徹 氏

早咲きのカワツザクラが見ごろを迎えた2月下旬、高知市の西に位置する佐川町を訪ねた。世界的に知られる植物学者・牧野富太郎博士を生んだこの町には、四季折々の草花が生息する山々があり、その谷間をゆったりと流れる仁淀川がある。そんな山紫水明の地で、司牡丹酒造は400余年の歴史を紡いできた。究極的に目指す酒造りを「富士山のような美しいお酒を造りたい」と表現する同社取締役醸造部長兼杜氏の浅野徹氏に、司牡丹酒造で醸される酒の特徴から、フジワラテクノアートの機器導入の経緯、将来の展望までを聞いた。

辛口でキレがあり、コクと厚みもある「高知の酒」

画像:仁淀川

「司牡丹は、高知の酒。これをいつも念頭において酒づくりをしている」

そう語るのは、同蔵の浅野徹杜氏。「高知の酒」とは、ずばり「辛口でキレの良さがありながら、コクと厚みも感じられる酒」だ。

辛口でキレの良い酒をつくるには、それに適した水が要る。そして、「水に合わせた酒づくりをしなければ、本当においしい酒はできない」。この地には、「仁淀ブルー」と呼ばれる全国屈指の透明度を誇る仁淀川が流れており、同蔵の仕込み水には、この仁淀川水系の軟水の伏流水が使われている。

酒造りは、醤油や味噌といった日本の伝統的な発酵食品の製造方法と同様、外気にさらされた状態で微生物をコントロールしながらもろみを発酵させる「開放発酵」の方法で行われる。当然ながら、気候の影響を受ける。

近年のトレンドである「香り高く、甘口で酸の抑えられたクリアな酒」を造るには、東北などの寒冷な気候が適している。一方、温暖な気候の南国・高知では、酒造りにおける発酵温度が上がりやすく、酸が出やすい。

トレンドを承知の上で浅野杜氏は、「この気候から生まれる味を大事にしたい。造りたいのは、やや酸が高めな辛口の酒」と語る。瀬戸内海でとれる白身魚に合う酒は、広島、岡山、愛媛といった地域の比較的甘口の酒。そして、太平洋に臨む高知でとれるカツオやマグロに合うのはやはり、「辛口」の酒である。長きにわたる酒造りの歴史の中で、その地の魚に合う酒が愛され、生き残ってきたのだ。

全体的に温暖な高知県とはいえ、佐川町の冬は、朝晩ぐっと気温が下がる。司牡丹では、この朝晩の冷え込みを巧みに利用して、蒸した米を冷却し、蔵の味を表現する麹を醸してきた。蔵を代表する『船中八策』は、まさしく「辛口でキレが良く、厚みのある味わい」を体現する銘柄だ。

『船中八策』の麹米は、全量山田錦。生産量の多い銘柄であるため、以前は掛米の品種を統一していなかった。しかし浅野杜氏は、「造りの時期をやや後ろ倒しにしてでも、全量山田錦で造りたい」と、「全量山田錦」にこだわった。精米歩合は60%。吟醸造りも可能だが、製麹では吟醸にはふりきらず「総ハゼと突きハゼの中間くらい」を狙う。この絶妙な麹のスタイルと発酵の温度帯が相まって『船中八策』の味になる。

浅野杜氏は、酒の味は「原料処理ともやしの量と種類でほぼ決まる」と言い切る。切り返しのタイミングや温度に微調整は要するものの、製麹までの工程が、味の大きな決め手となるという。その重要な原料処理と製麹の工程には、フジワラテクノアートの吟醸蔵商品群が使われている。

麹に対する理解がなければ、機械の使いこなし方は分からない

司牡丹酒造は2005年(平成17年)、駐車場として使われていた土地に新たに「平成蔵」を竣工。

「平成元年に私が入社した当時、年間の生産量は1万8000石にのぼっていた。しかし、平成蔵ができた年にはすでに、約8000石まで減少。造る量は減っているのに、仕込みにかかる人手は変わらない。洗い物も多かった。製麹にも人手がかかりすぎていた」

経営陣から蔵の小規模化の構想を任されたのが、当時醸造部の課長だった浅野杜氏だった。小規模化と同時に、酒造りに携わる人員も半数程度に絞らなくてはならない。人の手に頼っていた作業の多くを、機械に委ねることになる。

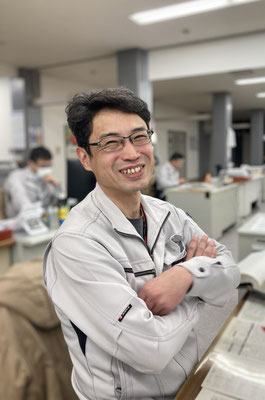

画像:平成蔵の竣工について当時を語る 浅野徹 杜氏

「元々私は、新しい物事に興味のあるほうで、機械を取り入れることにも抵抗はなかった。だからといって、機械に使われる気など毛頭ない。機械はあくまでも作業を担う道具であり、『酒造り』をするのは人間だ。麹のスタイルを決めるのも人間ならば、機械を使いこなすのも人間。麹に対する深い理解がなければ、機械の使いこなし方は分からない」

杜氏は、その身体に刻み込まれた経験と知見をフル稼働させ、思い描く酒の実現に向けて試行錯誤を重ねる。だからこそ、機械の選び方にも使い方にも、杜氏の感性が表れる。

画像:VEX方式完全無通風自動製麹装置

浅野杜氏がフジワラテクノアートの『VEX(ヴェックス)方式完全無通風自動製麹装置』(以下、「VEX」)を知ったのは、「良い麹を造れる機械」を探し求めていたときのことだった。

「VEX」は、従来人の手によって行われてきた伝統的な蓋製麹法の考え方を巧みに利用し、麹層の上面と下面からほぼ均等に水蒸気を放出させ、その潜熱で品温をコントロールする自動製麹装置。水蒸気放出量は、機能性布である「VEXラミネート」と水蒸気分圧の仕組みを用いてコントロールされる。VEXラミネートで囲まれた空間内には空気の流れがなく、高品質かつ均一な麹を製造できる。

興味を抱いた浅野杜氏は、プレゼンテーションを担当していたプロセス開発部の森部門長に、「VEX」の仕組みをさらに詳しく聞いた。

その後、新潟の酒蔵で稼働しているフジワラテクノアートの原料処理設備を見て、「この蔵で採用しているメーカーなら間違いない」と確信したという。

ただひとつ、懸案があった。それまでの製麹方法では、「引き込み、その日のうちに切り返す」という作業が欠かせなかったが、「VEX」ではそれができない。森部門長に相談を持ち掛けると、「しなくても大丈夫です」と、きっぱりした答えが返ってきた。

浅野杜氏は、「森さんの言葉には、妙な自信がみなぎっていた」と笑う。「私もある程度こだわりはあるが、挑戦するのも好きだ。それでやってみたら、たしかにできた」

画像:フジワラテクノアート プロセス開発部 森

プラントエンジニアリングをフジワラテクノアートに一任

「VEX」の採用がきっかけで、同社はフジワラテクノアートに蔵全体のプラントエンジニアリングを託すこととなった。浅野杜氏は当時の心境をこう振り返る。

「新しい蔵づくりを任されるなんて初めてのことで、右も左も分からない状態だった。しかも4月着工、10月竣工というタイトスケジュールが課せられていた。複数の機械を入れることになるが、稼働初期はトラブルがつきもの。メーカーの異なる機械をつなぎこむことで、責任のおしつけ合いが起きるのは避けたかった」

「VEX」をめぐるやりとりで、森部門長の人間性に信頼を置いていた浅野杜氏。森部門長の「いけます」という言葉を信じ、「フジワラさんに全部任せる」と一任を決意した。

酒蔵のプラントエンジニアリングには、酒造りに適した機械の選定、据付け、レイアウトが求められる。さらには、蔵によって求められる条件も異なる。

司牡丹酒造の平成蔵の場合は、限られた広さで作業しやすい動線を組まなくてはならず、旧蔵で使われていた設備も再利用していたため、レイアウトの難易度は高かった。また、建物の建築・設計を担う業者が必ずしも酒蔵の特性に精通しているわけではなく、誰かがその橋渡しをする必要があった。これを一手に引き受けたのが、この仕事で初めてプラントエンジニアリングの任務にあたった技術部の石原部長だった。

浅野杜氏は、当時を述懐する。

「平成蔵では、旧蔵と比べて人員が半分以下になっていたうえ、タッチパネルを初めて操作するような社員もいて、中には『こんな機械で良い麹なんてできるわけない』と抵抗する人も。私はスタッフ対応で手いっぱいだったので、石原さんに完全にお任せするしかなかった。彼の苦労は、最後の最後に知りました。完成した蔵で祝杯をあげたとき、彼が初めて涙を見せたのです」

当時はまだ、吟醸蔵商品群の開発から間もない時期。現在の完成度には至っておらず、蔵が稼働した後もたびたびトラブルに見舞われた。しかし、「初年度は、森さんと石原さんがワンシーズンいてくれた」と、浅野杜氏。「機械に不具合が発生して『ここが悪いんだよ』と伝えると、翌日には直っていた。おかげで、初期トラブルは初年度にぜんぶ解消できて、次期からは問題なく運転できた。おかげでこうして、今でもちゃんとした酒を造れている」。

機械製麹に懐疑的だった蔵人からも、「ちゃんと良い麹ができている。すごい」という言葉が漏れた。

画像:フジワラテクノアート 技術部 石原

とにかくシンプル。そして、コントロールしやすい

こうして誕生した司牡丹の平成蔵では、普通酒から吟醸酒まで全ラインナップの製造を行っている。そこでは「吟醸蔵商品群」をはじめとしたフジワラテクノアートの設備が搭載されている。

画像:回転式自動洗米浸漬装置

画像:吟醸甑

まずは「酒造りの要」とも言うべき製麹工程に使われる「VEX」について聞くと、「とにかくシンプルなのがいい。そして、コントロールしやすい」と、浅野杜氏。「蓋麹法の考え方を下敷きにしていて、無風式で部品点数も少ないシンプルな構造だ。30kgほどの大吟醸麹も造れるので、少量で色々試せるのもいい」と高評価。今では純米酒用の麹のみならず、吟醸用の麹にも最大限に活用している。

旧蔵と比べてとりわけ作業性が上がった工程が、原料処理工程だ。浅野杜氏が「入れて良かった」と断言する「回転式自動洗米浸漬装置」は、「きれいに洗えるし、狙った吸水率で浸漬できる」という。

分割こしきの課題を踏まえて改良された新型の「吟醸甑」についても、「手放しで『良い』」と太鼓判を押す。かつて悩まされていたこしき肌がほとんど出現せず、蒸しムラもなく、安定した吸水率で蒸し上げられる。

作業性の向上もさることながら、吟醸蔵商品群導入の最大のメリットは、「品質の良いものをそこそこの量出せるようになったこと」と、浅野杜氏。「タンクの制限があるので750kgに抑えているが、やろうと思えば2t半の吟醸仕込みの麹だって造れる」。業界内で中堅からやや大規模の蔵に位置付けられる同蔵にとって、量と品質の両立は看過できないポイントといえる。

裾野の広さをもつ酒は、富士山のように美しい

流行りに惑わされない高知の酒、『船中八策』を旗印に、新たな技術も取り入れながらその味を今の世に伝えてきた司牡丹酒造。

試みのひとつとして、現蔵元・竹村昭彦氏の代から、農業研究者・永田照喜治(ながた てるきち)氏による『永田農法』で栽培された高知県産山田錦を使った酒造りを行っている。

永田農法とは、作物をその原産地のような過酷な土地で育てることで、作物本来の生命力を発揮させる農法だ。地面に強く根を張る竹のようにしなやかで丈夫な稲が育つため、背の高い山田錦でも倒れにくい。

「姿かたちでは、兵庫県特A地区の山田錦にはかなわない。しかし、見た目は不格好でもやっぱり山田錦。それに、佐川地区で栽培される山田錦は特に、ここの仕込み水に合うようだ」(浅野杜氏)。

数年前から、高知県産山田錦を原料とするテロワールにこだわった『座 司牡丹』を造るようになった。高価格帯ながら、代表銘柄のひとつとなっている。

今後の展望を聞くと、「できる限り米の産地を固定したい」と、浅野杜氏。全量高知県産に絞るのは現実的ではないが、「四国、兵庫、岡山、広島といった瀬戸内エリアを広く『地域』と捉え、その地域で育った米で酒造りをしたい。そうすることで、米の特徴がより際立つだろう」と期待している。

画像:座 司牡丹(純米大吟醸原酒)

酒造りには、技術と経験、そして杜氏の感性が込められる。浅野杜氏は、目指したい究極の酒を「富士山のような美しいお酒」と表現する。

曰く、「富士山は、孤高でありながらバランスのとれた姿をしている。バランスがとれているということは、1つの味や香りが立つのではなく、たくさんの香りやテクスチャが感じられ、幅のある味わいと余韻が広がるということ。そういう裾野の広さをもつ酒は、富士山のように美しい。単に澄みきった綺麗さを表す『クリーン』や『クリア』といったイメージとは違って、『ビューティフル(美しい)』な酒を、いつか造ってみたい」。

本記事にて紹介された機器のカタログ

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。