- 公式HPリンク

- トータルエンジニアリング

- SAKE Brewery Interview (酒蔵記事)

- 記事制作について

- The Art of Sake Brewing 1

- The Art of Sake Brewing 1(ENG)

- The Art of Sake Brewing 2

- The Art of Sake Brewing 2(ENG)

- The Art of Sake Brewing 3

- The Art of Sake Brewing 3(ENG)

- The Art of Sake Brewing 4

- The Art of Sake Brewing 4(ENG)

- The Art of Sake Brewing 5

- The Art of Sake Brewing 5(ENG)

- The Art of Sake Brewing 6

- The Art of Sake Brewing 6 (ENG)

- The Art of Sake Brewing 7

- The Art of Sake Brewing 7 (ENG)

- 設備デザイン

- 展示会・セミナー

- FTIC(未来技術革新委員会)

- 補助金サポート

- 生産性向上要件証明書

- 微生物インダストリープラットフォーム

- Enz Koji

- 一般食品

- お問い合わせ

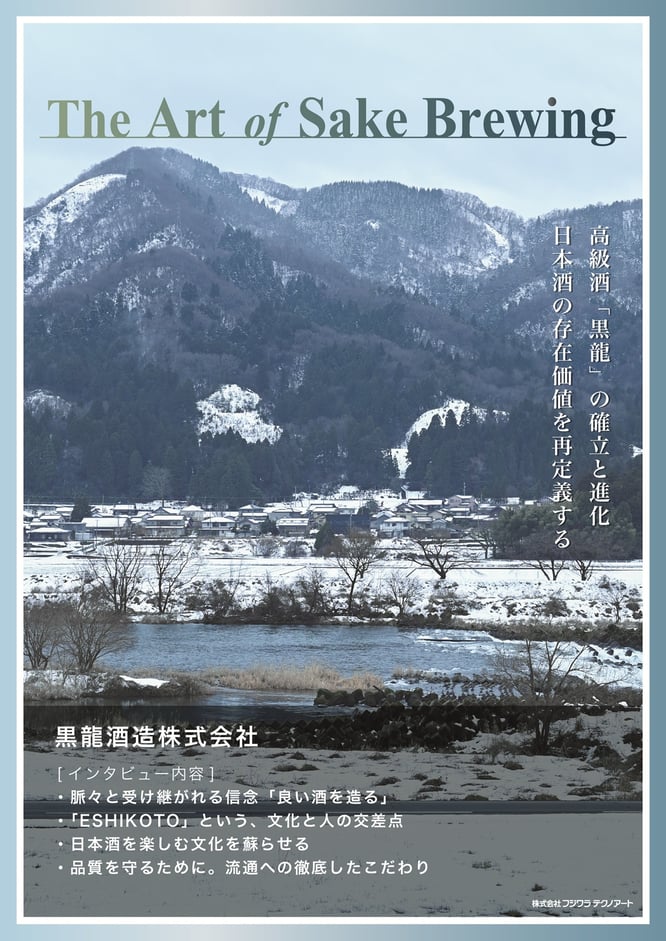

The Art of Sake Brewing (vol.5)

高級酒「黒龍」の確立と進化。日本酒の存在価値を再定義する。

黒龍酒造株式会社 代表取締役 水野 直人 氏

2024年に220周年を迎えた黒龍酒造。時代の潮流を読みながらも、「良い酒を造る」という信念は、江戸時代から続くこの蔵に変わらず受け継がれている。

6代目蔵元の水野義太郎氏は、いち早く吟醸酒造りに着手し、7代目・水野正人氏はそんな6代目の高品質な酒造りへの熱意を受け継ぎ高級清酒「黒龍」ブランドを確立した。

そして現在、8代目の水野直人氏は、そのブランドをさらなる高みへと押し上げるとともに、地域の産業や文化をつなぐ存在としての日本酒の価値を再定義している。

8代目 代表取締役 水野 直人 氏

脈々と受け継がれる信念「良い酒を造る」

黒龍酒造の歴史を紐解くと、時代の変化に合わせた挑戦の集積が見えてくる。その背景には、各代蔵元のたゆまぬ酒造りへの情熱と先見の明があった。

6代目蔵元が率いた昭和初期、黒龍酒造は当時では珍しい「吟醸酒」の製造にいち早く着手した。まだまだ安価な三増酒が市場を席巻する時代だ。

「私は、祖父(6代目)が現役で酒造りをしている姿を見ることはできませんでした。しかし、祖父が高品質のお酒を造ろうと熱心に取り組んでいたことを、父から伝え聞いていました。蔵を継ぐことになった父も、そんな6代目の思いを受けて、高品質の酒造りに強いこだわりを持っていたようです」

黒龍酒造は、原料である酒米に強いこだわりを持つ蔵だ。福井県産の「五百万石」や兵庫県産の「山田錦」を中心に、近年では大吟醸用に品種改良された福井県のオリジナル品種「さかほまれ」、杜氏の出身地である北海道の酒造好適米「吟風」を贅沢に使い、繊細な味わいをもつ北陸の海の幸に合う上品な酒を醸している。

質の高い酒を妥協なしに売る同蔵の姿勢は、かつて値引きや販促提供が当たり前だった商慣習とは一線を画していた。

6代目の意志を引き継いだ7代目蔵元は、地元市場での苦境を逆手に取り、その販路を全国に拡大。贈答品に適した吟醸酒や大吟醸酒を長年作り続けてきた強みを活かして、デパートを中心に販路を拡大していった。こうして「黒龍」は全国区で知名度を獲得し、現在のブランドの礎を築いていった。

「冷蔵庫を買ってください」から営業活動をスタート

8代目蔵元の水野直人氏は、東京農業大学醸造学科卒業後、協和発酵での勤務を経て1990年に黒龍酒造に入社した。1990年といえば、吟醸酒ブームの真っただ中。三増酒は影を潜め、質の高い「地酒」を扱う地酒専門店が台頭しはじめていた。水野氏は時流を見極め、販売チャネルを整理し、地酒専門店に特化した販路の構築に力を注いだ。ただし、得意先は「地酒の品質をしっかりと管理してくださる酒販店」に限定したという。

水野氏は「どれだけ良いお酒を作っても、適切な環境で届けられなければ、お客様のお口に入るまでにその価値が失われてしまいます」と話す。この強い信念から、酒販店に対して冷蔵庫を導入するよう説得するところから営業活動をスタートさせたという。

「日本酒は非常に繊細なお酒です。火入れをしても、品質管理を怠れば本来の味わいが損なわれてしまいます。それを守るには、流通環境の整備が不可欠です。酒販店はお客様にお酒を届けるプロフェッショナルであり、私たち酒蔵と共にお酒の価値を高め、届けてくれるパートナーのような存在であると考えています」

水野氏はさらに、6代目、7代目と引き継がれてきた高級酒造りに磨きをかけるべく、社員中心の酒造りを目指した蔵人育成を開始した。醸造工程で最重要視する原料処理には徹底的にこだわり、黒龍酒造専用のオーダーメイド甑をフジワラテクノアートに発注した。機械選定の際には、他の蔵に見学に行き、話を聞く。しかし、「結局は使ってみなければ分からない」という。

「太平洋側と日本海側では、環境も違えば作るお酒の方針も違います。コントロールするのは人間ですから、結局は、機械を使いこなせるかどうかです」。

こうして、高品質な酒を造る体制と、それを求める顧客へと適切に商品を届ける体制の両方が整った。8代目が蔵元に就任し、黒龍酒造は「九頭竜川と共に生きる」をテーマに掲げ、黒龍酒造のお酒を育んできた風土や北陸の文化の魅力を発信すべく、次のステージへと歩みを進めている。

「ESHIKOTO」という、文化と人の交差点

黒龍酒造を擁する石田屋二左衛門株式会社が取り組む新たな挑戦の一つに、ESHIKOTO(えしこと)プロジェクトがある。ESHIKOTOは、酒造りの枠を超え、地域の文化や自然と調和した体験型の場を提供する複合施設だ。施設の中核となる建物のテラスからは、九頭竜川の悠々とした流れと永平寺の山を一望できる。「えしこと」とは、古いことばで「良いこと」を意味する。逆から読むと「とこしえ(=永久)」となる。その名前には、北陸・福井の「良いこと」を末永く伝えていきたいとの思いが込められている。

ESHIKOTOの蒸留施設が完成した2020年、福井県も他県同様、新型コロナウイルスの感染拡大による消毒液不足に直面していた。そこで、ESHIKOTOの運営を担う石田屋二左衛門株式会社(黒龍酒造の親会社)は、ESHIKOTOの蒸留施設で消毒用アルコールを製造することを決定し、地元の学校や医療機関へ寄贈した。「新事業では、地域との共生を大切にしたいと考えていました。地域貢献を象徴するような幕開けとなり、良いスタートが切れました」

ESHIKOTOには、日本酒の試飲や購入ができる施設だけでなく、地域の食材を活かしたレストランや伝統工芸品の展示・販売スペースも整備されている。水野氏は、かつてワイナリーや蒸留所を訪れた経験から、「お酒と一緒にその地域の風土や文化を楽しめる場」の重要性を痛感し、「これを地元・福井で実現したい」という夢を抱くようになったという。

臥龍棟 (※一般非公開)

その夢が形になったESHIKOTO。そこには、瓶内二次発酵させたスパークリング日本酒やウイスキーを熟成させるセラーも完備している。実験的な酒造りに挑むラボ的な場所であり、お客から直接フィードバックを得られる場所でもある。セラーがある臥龍棟は、実際に瓶内二次発酵している姿を見れるだけでなく、多目的なイベントスペースとしても機能する。

「この場所が、人々が集い、交流し、発見できる場になればと思っています。例えば『食器』をテーマに世界中のアーティストやデザイナー、伝統工芸の職人が集い、交流したり実演したり、ダイニングアウトのような体験型イベントを開催することもできます。日本酒の枠にとらわれず、新しい楽しみ方を多角的に発信したいと考えています」

ESHIKOTOのレストランでは、眼下に見える九頭竜川の伏流水を仕込み水に使った黒龍酒造のお酒を楽しめる。食器や酒器には伝統工芸の品々が使われ、壁面にはアート作品が散りばめられている。

「酒造りは、道具を林業から、原料を農業から供給してもらい、成り立ってきました。できあがったお酒は、神社仏閣の祭りや冠婚葬祭で供され、酒器には越前焼や越前漆器といった伝統工芸の技が施されています。全部つながっているのです。ESHIKOTOでは、お酒そのものだけでなく、お酒が生み出される地域の魅力も体験していただくことで、より深い価値を味わっていただきたいですね」

日本酒を造る酒蔵は、一次産業から伝統工芸まで、さまざまな産業や文化をつなぐ役割を担ってきた。そう考えると、黒龍酒造がESHIKOTOプロジェクトを始動したのは必然だったのかもしれない。

日本酒を楽しむ文化を蘇らせる

8代目は、6代目、7代目が築いた高級酒「黒龍」のブランドをさらに進化させ、日本酒との接点が薄らぎつつある世代のファン層開拓にも注力している。

「今の時代に私たちが目指すべきことは、単にお酒を売るのではなく、お酒を通じた文化の醸成です。日本酒の価値をあらゆる世代に広げていきたい」と、水野氏。黒龍酒造では、日本酒の魅力を多様な形で伝えるためのコラボレーションや商品展開に積極的に取り組んでいる。220周年の節目には、多様な分野とのコラボレーションが注目を集めた。食品メーカーや菓子メーカー、デザイナー、さらには漫画家といった異業種と協業し、それぞれの商品に日本酒の要素を織り交ぜた。そうすることで、日本酒に馴染みのない層にも「興味のきっかけ」を作ることができたという。

一方で、昔ながらの日本酒の魅力を伝える努力も惜しまない。黒龍酒造では、「燗酒」の魅力を再発掘しようと、創業200周年を迎えた2004年に「九頭龍 大吟醸」を発売した。あえて大吟醸を燗酒専用に熟成させ、ラベルには真紅のベルベット素材を採用。温かみと高級感、そして驚きのある商品に仕上げた。さらに、その昔お侍が使っていたといわれる酒燗具をモダンにアレンジした道具まで開発し、徹底的に顧客体験を追求した。

「日本酒は、温度帯によって変化を楽しめる世界でも珍しいお酒です。文化としての日本酒の多様性を伝える一つの手段として、燗酒に着目しました」

黒龍酒造のブランディング戦略の根底にあるのは、日本酒を楽しむ文化を創り上げることだ。その源泉は、生活の一部に、あるいは特別なひとときに、日本人の暮らしと文化に昔から寄り添ってきたお酒を守り、伝えたいという思いに他ならない。

「昔は日本酒が生活の一部でしたが、今はそうではなくなりつつあります。だからこそ、私たちが新しい楽しみ方や接点を提供していかなくてはなりません。それが、未来を見据えた酒蔵の役割だと思います」

品質を守るために。流通への徹底したこだわり

国内の酒類消費量の減少や若年層のアルコール離れが進む一方で、海外市場では日本酒が認知され始め、需要が徐々に拡大している。そんな中、黒龍酒造の戦略は、日本酒業界全体の方向性を考える上でも重要な示唆を与えてくれる。

先述した品質管理の徹底は、黒龍酒造が一貫して守り続けている信念の一つだ。この考えは、国内だけでなく海外市場でも変わらない。水野氏は、日本酒の輸出が増える中、インポーターや流通業者に対しても、品質管理の重要性を強く訴えている。なぜなら、品質を最優先とするこの姿勢こそが、黒龍酒造のブランド価値を支えているからだ。

「海外のインポーターにも『冷蔵庫はありますか?』と確認します。ワインセラーでは日本酒には適した温度ではないので、日本酒専用の環境を整えるようお願いしています」

日本の伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録され、世界でも日本酒への注目度が高まっている。水野氏は、これを機に訪日客の楽しみのひとつに「日本酒を飲むこと」や「日本酒の酒蔵を訪ねること」が加わるだろうと予想している。「そういった方々を受け入れられる体制を作りたい」と語る一方で、水野氏は「文化的な側面やマナーへの理解も深めていただきたい」と強調する。

「日本酒はただ飲むだけでなく、場を楽しむ体験の一部です。その文化も含め伝えることが、本当の意味で日本酒を広げるということだと思います」

「九頭竜川と共に生きる」日本酒という枠を超えて

ESHIKOTOに隣接する地には、2024年11月、レストランとバーが一体となった、全室半露天風呂付きのオーベルジュ「歓宿縁(かんしゅくえん)」がオープンした。水野氏が描いていた「お酒と風土を体験しながら滞在できる旅先」が、福井で実現しようとしている。

「ESHIKOTOは、黒龍酒造だけでなく、北陸のお酒、さらに言うとワインやウイスキーも発信できるような場所になればと考えています。ツーリズムの魅力は、いろんな場所や人との出会いがあることです。せっかく北陸に来ていただくのなら、福井だけでなく、石川や富山のいろいろな蔵元や観光地を巡っていただきたい。ESHIKOTOが、そんな魅力あるツーリズムのひとつの拠点になると嬉しいですね」

「良い酒を造る」という家訓のもと、220年もの歴史をつなぎながら進化を続けてきた黒龍酒造。6代目蔵元が吟醸酒に挑戦し、7代目が高品質酒を全国に届けるという道を切り開いた。そして8代目蔵元である水野氏は、「九頭竜川と共に生きる」を新たなテーマに掲げ、地域との共生に進むべき道を見出した。

「良い酒」を極めながら、日本酒という枠を超えて文化の発信源としての新たな姿を見せてくれる黒龍酒造。次はどんな驚きが待っているのだろうか。

機器カタログ

お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。